目次

テーマ:身体と心を支えるリハビリサービス

今回は、訪問看護で受けられる「リハビリテーション」に注目してご紹介します。

リハビリは、身体機能の回復だけでなく、生活の質(QOL)を向上させるために欠かせないサービスです。

「できること」が増える喜びや、心身の変化を一緒に感じながらサポートする訪問リハビリ。

その具体的な内容と重要性について、詳しくお話しします!

訪問リハビリの目的

訪問リハビリの目的は、利用者一人ひとりの状態や目標に応じたケアを提供することです。

- 身体機能の維持・改善: 筋力や柔軟性を高め、転倒や寝たきりを予防します。

- 日常生活の自立: 起き上がりや歩行、食事といった基本動作の練習を通じて、生活の自立をサポートします。

- 心理的な支え: 「できるようになる」という成功体験を積み重ねることで、自信と意欲を取り戻します。

主なリハビリ内容

1. 身体機能のリハビリ

身体の筋力や柔軟性を取り戻すためのトレーニングを行います。

- 筋力強化: 太ももや腹筋、背筋など、日常生活でよく使う筋肉を鍛える運動。

- 関節の柔軟性向上: 可動域を広げるストレッチや関節運動を行い、動作のしやすさを高めます。

- バランス訓練: 転倒を防ぐため、立ち上がりや片足立ちの練習を実施します。

例:

- ベッドサイドで行う足踏み運動。

- タオルを使った肩や腕のストレッチ。

2. 生活リハビリ

日常生活の中で必要な動作を練習し、自立を目指します。

- 起き上がりの練習: ベッドからスムーズに起き上がる動作をサポート。

- 着替えや洗顔: 利用者が自分で行えるように、コツを伝えながら一緒に練習します。

- 移動訓練: 室内での歩行や、杖や歩行器の使用方法を指導します。

例:

- 車いすからベッドへの移動を安全に行う方法の指導。

- 片手が不自由な場合のボタンの留め方を練習。

3. 予防的リハビリ

リハビリは、症状が現れてから行うものだけではありません。

将来的なリスクを減らす「予防的リハビリ」も大切です。

- 寝たきり予防: ベッド上での簡単な運動やポジショニング(体位変換)を指導。

- 関節の拘縮予防: 長時間同じ姿勢でいることによる関節の硬直を防ぐ運動を行います。

- 循環促進: 足や腕を動かすことで血流を改善し、むくみや筋肉の萎縮を防ぎます。

例:

- 足を上下に動かす運動で、血液循環を促進。

- ストレッチバンドを使った軽い筋力トレーニング。

リハビリの重要性

身体への効果

リハビリによって、利用者の体力や機能が向上し、日常生活がより楽になります。

たとえば、以下のような成果が期待できます:

- 筋力や柔軟性の改善により、転倒やケガのリスクが軽減される。

- 日常動作がスムーズになり、介助が必要な場面が減少する。

心への効果

リハビリは身体だけでなく、心にも大きな影響を与えます。

- 自信の回復: 「できること」が増える喜びは、自信を取り戻すきっかけになります。

- 意欲の向上: 身体が動くようになると、外出や趣味活動への意欲が高まります。

- 孤独感の軽減: 訪問リハビリのスタッフとの交流が、心の安定にもつながります。

訪問リハビリの流れ

- 事前評価: 理学療法士や作業療法士が利用者の身体状態を詳しく確認します。

- リハビリ計画の作成: 個別のニーズに応じたプログラムを作成。

- 実際のリハビリ: 専門スタッフが自宅でマンツーマンでサポートします。

- 定期的な見直し: 状況に応じて内容を調整し、より効果的なケアを提供します。

訪問リハビリがもたらす安心感

訪問リハビリを受けることで、以下のような安心感が得られます:

- 家族の負担軽減: プロによる指導が受けられるため、介護の不安が軽減されます。

- 自宅で受けられる: 移動が難しい方でも、自宅で専門的なケアを受けられるのは大きな利点です。

次回予告:精神的ケアと心の支援

次回は「精神的ケアと心の支援」についてお話しします。

身体だけでなく、心の健康を保つことも療養生活には欠かせません。

訪問看護がどのように心を支え、生活の質を向上させるのかをご紹介します。

どうぞお楽しみに!

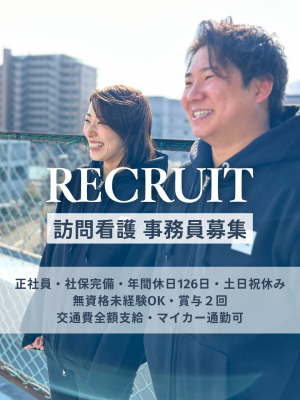

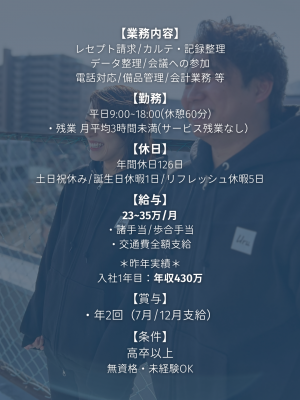

看護ステーションUru -ウル-では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!

私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。

ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!

![]()